障害の重い子どもたちと共に生きる

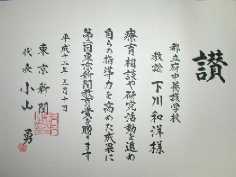

東京都立府中養護学校教諭

下川和洋

1.はじめに

先日、知り合いの子どもが8年間という短い生涯で幕を閉じた。私は以前から、転院に向けた病院探しの相談を保護者とその子の担任から受けていた。ちょうど亡くなる前日に、お父さんと担任と私で病院見学に行ったばかりであった。「このお子さんとご家族に役立つことができるなあ」と思っていた矢先の突然の出来事だった。

病気や重い障害のある子どもたちは、その病気や障害のために早く亡くなる場合が多い。私もそんな子どもたちをたくさん天に送った。私は、障害の重い子どもたちの教育に携わりながら、不幸にして早く亡くなった場合でも、子どもたちに「生まれてきて良かったよ。楽しかったよ。」と言ってもらえるように、子どもたちの人生を応援したいと思っている。

2.クラスの愛称は「ジュゴン」

1988年 3月、私は新規採用の面接で東京都立村山養護学校を訪れた。面接の後、校内を見学した。筋緊張で身体を突っ張らせた生徒や、生徒に様々な介助を行っている教員の様子を見て、大学で心身障害教育についてほとんど学ぶ機会が無かった私は、「ここでいったい自分に何ができるんだろう」と漠然とした不安を感じた。

この年 4月、東京都立村山養護学校の高等部2年生の担任となり、卒業するまでの2年間を彼らと一緒に過ごした。この学年は、高等部入学時に15名の生徒が在籍していたことから、「15(=ジュウゴ)」に掛けてクラスの愛称を「ジュゴン」と呼んでいた。この学年では、学校内・学校外を問わず、ともかく子どもたちとよく遊び、よく楽しんだ。

まず思い出すのは、生徒からの「夜の新宿を見てみたい」と言う希望に応えて、電動車いす4人、独歩1人の生徒と一緒にでかけたことである。途中、電動車いすがパンクして警察署のお世話になったり、帰りの電車の中で酔った乗客が「車いすに足が引っかかって転んだ!」と絡んできて、私のTシャツがびりびりに破かれるなど、道中はハプニングだらけであった。夜遅くに解散場所の駅に着くと、生徒たちはドキドキしながら「すごい経験だったよ」と迎えの母親たちに話していた。

もう一つは卒業旅行である。これは卒業式後に、生徒と教員で企画した全員参加の私的な旅行であった。この学年に高等部3年生の頃、病気の進行で痰の吸引や経管栄養での食事になってしまった生徒がいた。この生徒は、吸引や経管栄養などの「医療的ケア」が必要なために、学校行事の際には学校側からお願いしてお母さんに付き添っていただいた。しかし、私たちの卒業旅行の期間に、お母さん方も別に旅行を計画されていると聞き、「お母さんにはお母さんの思い出づくりをして欲しい」ということで、付き添い無しで旅行を行うことにした。そして必要な医療的ケアを私が医師から研修を受けて、旅行中は、ボランティアで一緒に来ていただいた看護婦さんとともに医療的ケア等を行った。これが、障害の重い子どもの医療的ケアに実際に関わった、私の最初の経験である。

この学年の子どもたちが卒業して10年が経つ。学年の学年通信「ジュゴンフラッシュ」は、卒業後に「それからのDUGONG」とタイトルを改め、現在も卒業生の様子を伝えるために発行している。

3.障害児教育の教師を目指して

私は新規採用の年から3年間、高等部の入学相談を担当した。東京都は、高等部希望者全員就学であり、学校としても「どんなに障害が重くても高等部教育を保障しよう」と、病院側の協力を得ながら教職員は取り組んでいた。障害の重い子どもたちの入学相談と教育実践を進めながら、「障害がある子どもたちの教育を自分の一生の仕事にしよう」と心に決めた時、障害児教育の教師として自分の力量不足も同時に感じた。そこで、生徒が理学療法や作業療法を受ける際に同席したり、病院の職員向け研修、病棟での臨床研修、その他研修会・研究会などに参加した。出会った子どもの課題に応じて、指導する教師として必要だと思ったことは積極的に研修を行った。

4.訪問学級の担任をして

障害が重い子どもの高等部入学相談を担当した経験から、障害が重いなどの理由で毎日学校に通うことが困難な生徒に対する「訪問教育」について興味を持ち、教師4年目から訪問学級の担任になった。

「訪問教育」を担当して、子どもたちによりよい授業を行うことはもちろん第一であるが、1日の生活の内、「授業時間」だけで子どもの姿を捉えるのは、子どもの見方として不十分であると思うようになった。子どもの24時間、1週間の生活を知り、地域の医療・福祉サービス情報を把握し、家庭のニーズに対する適切な情報提供、各機関とのコーディネートなど、障害児及びそのご家庭と地域社会の間を結びつけるキーパーソンの必要性を感じた。また、中途で重度の障害児になったお子さんの担任をした時には、様々な不安を抱えたお母さんに対してカウンセラー的関わり方の必要性を感じた。教師は、子どもたちのQOLの向上のために、その役割の一旦を担う必要があると考えるようになった。

そこで、子どもを中心に関わりのある医療関係者、福祉関係者とつながるように心がけた。訪問検診の医師、訪問看護婦、保健婦、ヘルパーの方などとお互いの仕事を知り合い、情報を交換・共有することで、子どもたちの豊かな在宅療育を進めようと努めた。

5.障害の重い子どもたちに豊かな教育を

ここで、子どもたちの豊かな教育を願って私が取り組んでいることを簡単に紹介する。

①専門家の協力を得る。人工呼吸器をつけている生徒の意思伝達手段を確保するために、意思伝達装置の開発者の協力を得て指導を始めた。

②障害の重い子どもの教育について理解と幅広い協力を得るために、ホームページで様々な情報を提供したり、電子メールを活用したりして教育相談活動を行っている。

③訪問教育や医療的ケアに関する研究会の活動を通して、教育制度の充実に向けた研究や指導方法の開発につとめている。

6.障害の重い子どもたちと共に生きる

12年前、心身障害教育についてよく知らなかった私が、子どもたちをはじめ多くの方々に助けられてここまで来ることができた。村山養護学校を異動する時、保護者から「『プロ』を感じさせる先生」と言う言葉をいただいた。私にとって一番嬉しい言葉であった。

重症心身障害児の療育の第1人者で「重症児の父」と呼ばれる小林提樹先生(日赤病院医師)は、「療育」について次のように語っている。

| 「療」は、医療と治療。「育」は、保育、養育、教育、訓練。違った次元のものではあるが、障害児、特に重症心身障害児では両者が一体化している、またする必要がある。療育を実践するものの立場からすれば、療育は重症心身障害児の生そのものであり、それは共に生きることである。(重症心身障害ハンドブック) |